Publié le 02/03/2016 - 13:45

Réflexion sur un Abécédaire du voyage en 26 cartes postales

À l’île Verte, tout m’invitait à porter attention aux traces du passage du temps : l’érosion des rochers, la texture polie du bois de grève, une cabane à l’abandon, un cimetière. Tout ce qu’il y a d’usé, de délavé dans les objets et la nature, mais aussi sur la peau : les rides, les sillons que creuse l’air salin, j’ai pensé à la beauté imparfaite des visages des vieux loups de mer, au défilement des années qui pouvaient se lire sur le visage du gardien de phare. La beauté surgit parfois quand on s’attarde aux choses humbles, aux contours d’une roche, aux plis émouvants d’un visage. Je m’intéresse aux lieux comme des réservoirs de mémoire. Les lieux portent des traces du passé qui font émerger des souvenirs enfouis ou encore nous rappellent d’autres paysages, d’autres regards portés sur le monde, des multiplicités où se loge l’expérience de la beauté et de la poésie d’un moment de vie intensifié. En choisissant vingt-six mots sur lesquels m’arrêter, je me suis lancée dans une exploration composée de petits récits, de réflexions et d’observations que j’ai inscrits sur des cartes postales comme autant de pauses dans un itinéraire.

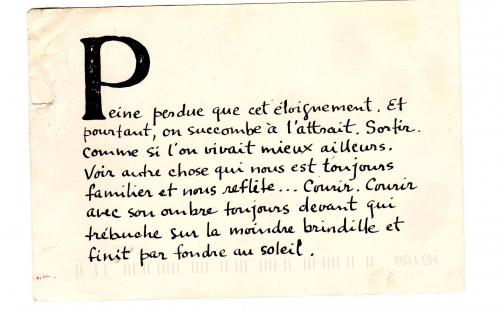

La sérendipité

Mon projet s’est présenté à moi un peu par « sérendipité », qui est comme on l’a vu « le don de faire des trouvailles ou la faculté de découvrir, d’inventer ou de créer ce qui n’était pas recherché[1] ». Je cherchais comment organiser mes idées, mes intuitions par rapport au voyage, à ma création, à l’espèce de fatras tout en fragments que j’avais accumulé en lien avec mon récent voyage à Valence. Intuitivement, j’avais relu un passage de Maylis de Kerangal sur l’usage des lieux dans la littérature (voir carte postale A pour Archéologie). Puis, j’ai levé les yeux et j’ai vu, au-dessus de ma table de travail, cette carte postale qu’on m’a envoyée il y a une quinzaine d’années. C’est un poème de Roland Giguère, de sa série Cartes postales.  Tout à coup, il y avait le mot attrait, le mot ailleurs, le mot courir et aussi la nostalgie des cartes postales qui m’interpelaient. Comme on modifie parfois son itinéraire en voyage au gré d’une rencontre ou d’un événement, j’ai donc changé de projet pour proposer un Abécédaire du voyage en 26 cartes postales. Ce classement alphabétique de mots/fragments qui partent dans plein de directions s’impose comme une manière de mettre de l’ordre dans le chaos, de trouver un fil conducteur. D’interroger mon rapport au voyage et à la création en 26 mots se veut une manière de confronter des souvenirs et des concepts pour mieux comprendre ce que je cherche dans le voyage, dans l’écriture.

Tout à coup, il y avait le mot attrait, le mot ailleurs, le mot courir et aussi la nostalgie des cartes postales qui m’interpelaient. Comme on modifie parfois son itinéraire en voyage au gré d’une rencontre ou d’un événement, j’ai donc changé de projet pour proposer un Abécédaire du voyage en 26 cartes postales. Ce classement alphabétique de mots/fragments qui partent dans plein de directions s’impose comme une manière de mettre de l’ordre dans le chaos, de trouver un fil conducteur. D’interroger mon rapport au voyage et à la création en 26 mots se veut une manière de confronter des souvenirs et des concepts pour mieux comprendre ce que je cherche dans le voyage, dans l’écriture.

La carte postale s’inscrit dans un rituel du voyage, un moment où l’on s’arrête pour produire un court récit sur papier qui dans sa matérialité porte des traces d’usure, parfois on y trouve des ratures, des plis, des déchirures, de l’encre délavée par la pluie ou des larmes, mais aussi des traces du voyage, du transport postal. C’est une écriture de contraintes, puisqu’il n’y a d’espace que pour quelques mots sur sa surface restreinte, et de spontanéité : on écrit dans un élan, le plus souvent des phrases courtes. Composer avec des contraintes et se laisser aller à la spontanéité, voilà deux idées qui m’inspirent dans l’écriture tout comme dans les voyages. Cet abécédaire bien personnel m’a amenée à réfléchir à la notion de désir, plus particulièrement à mon désir de courir, d’écrire et de voyager, tous trois perçus comme des formes d’intensification du moment vécu.

Le désir

Au fil des discussions et réflexions suscitées par ce groupe de recherche sur le récit de voyage, je me suis questionnée à savoir pourquoi mon désir de voyager s’était altéré ces dernières années. Je me suis rendu compte que cela coïncidait avec le moment où je me suis mise à courir et aussi, à écrire davantage, avec une démarche, un projet qui était un recueil de nouvelles qui explorait les terrains vagues. Comme si, en sortant courir quatre ou cinq fois par semaine, je retrouvais le mouvement – avancée dans le paysage, que ce soit dans la nature ou dans la ville, mais aussi une avancée dans le texte que je désire écrire --, l’attention au monde extérieur, une façon d’observer plus soutenue, un arrachement au temps puisque les heures passées à courir et à écrire sont comme des parenthèses, quelque chose comme un temps suspendu en marge de la vie ordinaire --, une certaine intensité que je recherchais auparavant dans le voyage. Pourquoi écrire? Pourquoi courir? Pourquoi voyager? Ce sont des questions auxquelles j’ai du mal à répondre. Comment mettre des mots sur le désir? Le désir amoureux aussi est difficile à expliquer. Pour résumer en un mot, je dirais que c’est d’abord un élan. Un élan vers un territoire qu’on a envie d’explorer (territoire géographique ou littéraire), de parcourir, de fouiller comme un archéologue pour révéler ce que l’on cherche. Le projet d’écriture se présente toujours pour moi comme un projet vague : je voudrais écrire sur les terrains vagues, je voudrais écrire sur le suicide d’une étrangère à Valence, je voudrais concevoir un abécédaire du voyage, etc. Bouvier dit dans L’usage du monde : « Nous avions deux ans devant nous et de l’argent pour quatre mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l’essentiel est de partir. » Je crois qu’on pourrait dire qu’en ce qui concerne un vague projet d’écriture, quand une intuition artistique devient insistante, l’essentiel est d’écrire même, et surtout, quand on ne sait pas où on s’en va ni vers quoi. Ce mystérieux « chemin qui se fait en marchant », comme l’exprime le poète Antonio Machado, est à la fois inconfortable et réconfortant : comme je ne sais pas exactement où je m’en vais et comment je vais m’y rendre, je me réjouis de cette grande liberté où tout est possible, mais comme je ne sais pas où je m’en vais et comment je vais m’y rendre, je suis aussi par moment terrifiée par cette grande liberté où tout est possible. Et c’est ici que j’aime me répéter le vers de Rilke dans le Livre d’heures : « Laisse tout venir à toi : la beauté comme la terreur. Continue : aucun sentiment n’est définitif. »

Pour revenir à l’élan, comme Bouvier, je pense qu’on ne sait pas « comment nommer ce qui vous pousse » que ce soit à voyager, à écrire, à courir.

« Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons. Et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c’est qu’on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu’au jour où, pas trop sûr de soi, on s’en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait.[2] »

De son côté, Bruce Chatwin raconte dans En Patagonie que c’est un fragment de peau de brontosaure punaisé à une carte postale chez sa grand-mère et, plus tard, une carte de la Patagonie dans le salon de son amie la designer Eileen Gray qui lui donnent envie de partir au bout du monde. Pour Bouvier, « c’est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre dix et treize ans, qui donne ainsi l’envie de tout planter là ». Je me suis demandé qu’elle a été, pour moi, l’incitation au voyage et je crois que déjà, à quatre ou cinq ans, la curiosité était là (voir Toponymie).

L’intensification du moment vécu

Cioran parle de pure perception quand il définit le bonheur. « Le bonheur tel que je l’entends : marcher à la campagne et regarder sans plus, m’épuiser dans la pure perception. » Encore ici, je reconnais dans cette pure perception ce qui est à la fois au cœur de ma joie de courir, de la divagation qui accompagne l’acte d’écrire et l’intensité dont on investit les gestes simples lorsqu’on voyage. Dans le magazine Lire, Sylvain Tesson confie :

« Parce qu’ils sont revêtus d’une intensité très forte, mes voyages restent dans ma mémoire et dans mon esprit beaucoup plus présents que les heures finalement monotones, sans saveur et identiques que nous vivons dans les villes et dans l’immobilité de nos vies urbaines. Si je puise dans mon magasin de souvenirs, je peux trouver une dizaine, une quinzaine de voyages dont je me souviens très bien. Par conséquent, ce que je trouve dans le voyage, dans le défilement de la nature, aussi monotone soit-elle – et c’est souvent le cas dans la géographie de l’Eurasie! --, c’est une telle mise en conformité de mon désir, de ma nature avec la nature extérieure, de mes idées avec mes actions, que je sais que je ne les oublierai pas. Ils revêtent une intensité extrêmement forte, et tous ces voyages deviennent des petites existences en soi. J’en reviens un peu à cette obsession chez moi de l’intensification du moment vécu, aussi banal soit-il. »

Je vois autrement que Tesson les « heures finalement monotones, sans saveur et identiques que nous vivons dans les villes et dans l’immobilité de nos vies urbaines ». Un texte comme Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Perec me fait voyager, par sa manière d’inventorier le réel, d’en faire surgir la beauté, la poésie là où on ne l’attend pas, en décrivant « ce qu’on ne remarque pas, ce qui n’a pas d’importance : ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages ». C’est un peu mon état d’esprit quand je cours, quand j’observe en vue d’écrire et que je mets à porter attention à ce qu’on ne remarque pas d’ordinaire. Sans surprise, mon abécédaire fait une large place aux inventaires, aux moments banals, aux souvenirs, aux petits détails.

État second

J’aspire à cet exercice de disparition dont parle Bouvier (voir carte postale Paysage) qui est aussi évoqué par Modiano dans son discours de Suède : « Cet état second est le contraire du narcissisme car il suppose à la fois un oubli de soi-même et une très forte concentration, afin d’être réceptif au moindre détail. Cela suppose aussi une certaine solitude. Elle n’est pas un repli sur soi-même, mais elle permet d’atteindre à un degré d’attention et d’hyper-lucidité vis-à-vis du monde extérieur pour le transposer dans un roman. » Cette solitude et cet oubli de soi-même qui mènent à un degré d’attention et d’hyper-lucidité face au monde extérieur, je le retrouve à la fois dans le voyage, dans l’écriture et aussi dans la course qui est rythme et mouvement. À ce sujet, Sylvain Tesson écrit dans Berezina « J’en étais persuadé : le mouvement encourage la méditation. La preuve : les voyageurs ont toujours plus d’idées au retour qu’au départ. (…) Quand le corps se meut, l’esprit vagabonde, la pensée explore des recoins intouchés. »

Il y a pour moi un lien très fort entre la pratique de la course à pied et le geste d’écrire. Quelque chose de l’ordre de la patience et de l’acharnement, avec un souci du rythme toujours. Je parcours la ville dans un élan mais aussi dans la retenue, dosant l’effort, cherchant mon souffle, attentive aux paysages, aux espaces vides, à ce qu’il y a de beauté et de laideur autour de moi, m’étonnant du temps qui passe, tentant d’organiser des idées qui surgissent tantôt dans la joie tantôt dans l’inquiétude et ce même équilibre fragile, je le retrouve dans l’écriture. C’est dans ce curieux état de rêverie et de réceptivité amplifiée que j’avance dans le texte, découvrant ce qui se révèle lentement, ce qui insiste et qui finit par trouver sa place dans un récit.

Cette phrase de Modiano qui m’avait réconfortée quand j’ai d’abord lu son discours de Suède l’an dernier : « Curieuse activité solitaire que celle d’écrire. Vous passez par des moments de découragement quand vous rédigez les premières pages d’un roman. Vous avez, chaque jour, l’impression de faire fausse route. Et alors, la tentation est grande de revenir en arrière et de vous engager dans un autre chemin. Il ne faut pas succomber à cette tentation mais suivre la même route. C’est un peu comme d’être au volant d’une voiture, la nuit, en hiver et rouler sur le verglas, sans aucune visibilité. Vous n’avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire marche arrière, vous devez continuer d’avancer en vous disant que la route finira bien par être plus stable et que le brouillard se dissipera. »

Pour ma part, l’image qui me vient quand j’avance ou que je tente d’avancer dans un texte avec tous les doutes que cela suppose et que le découragement se profile, je pense au marathon. Il faut avancer. Point. Malgré les doutes, malgré le souffle qui semble vouloir manquer parfois, il faut faire confiance au mouvement qui nous anime, à ce qui nous attend en chemin puisque c’est ainsi, comme le dit si bien Paolo Rumiz, que « tout est voyage, la vie est voyage. »

(Transcription des cartes postales manuscrites)

« Archéologie. L’usage des lieux dans la littérature demande d’esquisser une méthodologie du tâtonnement, qui est toujours organisation de la divagation, poétique du mouvement. Chasseur-cueilleur, je suis nomade, je me disperse et m’égare, engagée dans la poursuite de mon gibier, dans la quête de ressources pour ce texte que j’écris, cette manne sémantique qui m’est étrangère et vers laquelle je me déporte, tends le bras, ouvre la main, creuse la paume et déplie les doigts. Que je me déplace latéralement, adoptant la marche du crabe afin de glaner ce qui jonche mon territoire, ou verticalement afin de sonder les plis du sol et m’enfoncer dans l’épaisseur du temps, j’essaie d’élaborer une archéologie qui restituerait l’économie interne d’un espace, pisterait les réseaux souterrains qui l’organisent et en distribuent les intensités. Aussi, inscrire le lieu dans la fiction revient-il toujours pour moi à lui chercher sa troisième dimension. » Maylis de Kerangal, « Chasseur-cueilleur : une expérience du tâtonnement », dans Devenirs du roman, écritures et matériaux, collectif Inculte, Paris, éditions Inculte, 2014, p. 167-175, ici p. 174.

Bagage. Ce qu’on emporte. Ce qu’on porte en soi. Dans les deux cas, aspirer à voyager léger.

Courir. J’ai traversé l’Île Verte jusqu’à la pointe, portée par ma joie de courir. J’avais l’impression de fendre le paysage comme si j’opérais un mouvement d’ouverture, de déchirure ou d’éclatement dans le panorama devant moi, mais aussi en moi. Quelque part dans la tête, dans les poumons et jusque dans le ventre, dans l’emballement du cœur, j’étais parcourue par un profond sentiment d’admiration et de légèreté. Comme s’il s’agissait d’entrer dans le décor, d’occuper un espace entre le fleuve sur ma gauche et la forêt sur ma droite. Je me suis arrêtée, le cœur emballé, au bout de la route qui, sur la pointe la plus à l’est de l’île, n’était plus qu’un sentier étroit menant au fleuve. À bout de souffle, j’ai mis les mains sur mes cuisses, étourdie et enchantée, j’ai regardé autour sur presque trois cent soixante degrés en me disant : que c’est beau, que c’est beau et tranquille.

Désir. Je ne sais pas mettre de mots sur mon désir. Curieusement, c’est le début d’un poème que j’ai beaucoup aimé à l’adolescence qui occupe toute ma tête. Ce vers mystérieux de Cendrars : « Quand tu aimes il faut partir ». Encore aujourd’hui, ces mots me troublent. Comme un condensé de voyage, de vie, de désir, de beauté.

Éloignement. L’idée d’une absence, d’une distance, d’une certaine solitude. « En définitive, à quelle distance exacte se tient un romancier? se demande Patrick Modiano dans son discours de Suède. « En marge de la vie pour la décrire, car si vous êtes plongé en elle – dans l’action – vous en avez une image confuse. » Ainsi, voyager, écrire, c’est prendre du recul, faire un pas de côté pour mieux observer, pour « porter un jugement serein sur ce milieu dont il fallait s’éloigner pour distinguer les contours » comme l’écrit Bouvier dans l’Usage du monde.

Fragments. Un récit de voyage tout en fragments. Des éclats de souvenir, des morceaux de texte, des images par saccades, des détails qui nous rappellent d’autres détails, des sensations qui font ressurgir d’autres sensations, des impressions fugaces. Exhumer cette matière à fiction ou à récit comme sur un champ de fouilles, creuser, creuser, creuser, en faisant remonter des fragments à la surface qu’il s’agit de nettoyer, d’examiner, d’agencer à la manière d’un archéologue avec sa pelle, ses brosses minuscules, ses pinceaux.

Goût. Un ananas inoubliable mangé dans le port d’une île des Moluques, son jus qui coule le long de mon poignet. Des loukoums qui collent au palais dans les rues d’Istanbul. D’innombrables tasses de thé dans le Transsibérien. Un pot de confiture de rhubarbe reçu en cadeau pour le voyage en train et mangé à la petite cuiller en route vers l’Oural. Mon premier café à vie, un café turc amer, avalé d’une traite un 31 décembre, sur la place centrale de Bratislava. Des nouilles salées dans un liquide gras, unique menu de la traversée Ambon-Surabaya, qui me rappellent le mal de mer. Les crèmes glacées emballées dans du papier beige de l’époque soviétique, vendues pour presque rien par de vieux marchands ambulants, récompenses que l’on s’offrait après les longues heures de classe à Saint-Pétersbourg. Des variétés de riz, de kacha, de pains plats, de pains frits, de pains à la mie tendre. Le lait tiède. Le manioc. Du poisson servi avec du calalou bouilli au petit déjeuner. Des thalis servis sur des feuilles de bananiers, du curcuma sous les ongles. De petits paquets de riz glutineux emballés comme des cadeaux achetés à de vieilles dames dans les gares. Les amandes fraîches dans le jardin de Santiago. La brûlure de la vodka, de l’arak, du rhum, la sensualité des fruits cueillis dans l’arbre. Les soupes de fruits de mer au marché de Valparaiso la nuit. Les caris et les piments qui font pleurer. Toutes ces saveurs de voyage que je n’oublie pas, petits récits imprimés dans les papilles.

Horizon. C’est souvent ce qui me manque à Montréal : un horizon dégagé, un espace plus vaste, désencombré. Dans mes souvenirs de voyage, les paysages occupent une place à part, quelque chose de l’ordre du sacré, de figé dans la beauté, une exaltation des lieux peut-être. Je me souviens du soleil qui se lève, de la lumière de l’aube qui peu à peu révèle un paysage ocre, tandis que je grimpe les flancs de granite nus d’une montagne d’Asie du Sud-est. C’était pourtant il y a plus de vingt ans. Cette même lumière, ce rose irréel que je capte d’un regard circulaire sur le panorama, et cet engourdissement des sommets, je les retrouverai plus tard en Patagonie, les joues froides, peinant à me tenir debout dans les vents qui fouettent le Torres del Paine au petit matin. Ce n’est pas qu’affaire de sommets, c’est aussi un moment d’attention accrue, une façon de s’arrêter à ce qui est offert, de respirer, de se laisser gagner par un trouble, une retenue, un silence. Par la fenêtre embuée de ma chambre à l’Île verte, je retrouve une intensité similaire en regardant l’horizon à l’aube. Des latitudes différentes, des paysages distincts – ici, un fleuve, des montagnes modestes au loin, une longue ligne dépouillée où le ciel écrase l’eau, là-bas des glaciers, des neiges éternelles, du relief – et pourtant, les souvenirs se superposent, la géographie se brouille. C’est d’abord un rapport au paysage, l’impression d’être happée par l’horizon, un sentiment d’être en vie, d’être dépassée, simplement émue par une nature grandiose, par ce qu’il y a devant soi.

Ìle. Sur le flanc nord de l’île Verte, j’ai passé des heures sur les rochers. J’ai beaucoup pensé à ma falaise dans les Cantons de l’Est, je me suis laissée gagner par l’apaisement, cet apaisement que je retrouve au bord du lac Champlain, mon lac Champlain, immense. Cette grâce que procurent les bords de l’eau.

Je (me suis dit que je ferais un clin d’œil à George Perec.)

Je me souviens de ma fille de quatre ans dans sa petite robe rouge qui trottine parmi les ruines des temples d’Angkor, en escaladant les racines de ficus.

Je me souviens de ma joie de courir dans les rues de Barcelone le soir.

Je me souviens de la couleur des champs en Patagonie.

Je me souviens de la texture de la laine grise des mitaines que les babouchkas vendaient au marché de Tcheliabinsk.

Je me souviens d’avoir lu Voyage au bout de la nuit dans un train, mais j’ai oublié lequel.

Je me souviens de cette chambre près d’une mosquée, du chant du muezzin le matin.

Je me souviens d’avoir été vaguement déçue que les glaciers aperçus en Patagonie n’aient pas été aussi beaux que dans mon imagination.

Je me souviens de mon ravissement quand au détour d’une rue, me croyant égarée, je découvrais un jardin caché à Prague.

Je me souviens de la cohue et de la promiscuité des corps lors de l’embarquement sur les navires de la Pelni qui sillonnent l’archipel indonésien.

Je me souviens d’avoir consolé, dans un russe maladroit, un petit garçon dont le chat venait de tomber du 6e étage.

Je me souviens de la voix, de la peau, du regard, des cheveux de la femme qui s’est jetée du toit de l’hôtel Sorolla Palace à Valence

Kaléidoscope. Fragments de verre et miroirs, images en successions, couleur et mouvement contenus dans un cylindre que l’on presse contre son œil, mais aussi, au figuré « succession rapide et variée d’émotions, de sensations ». Étymologiquement : observer le beau. Se réjouir d’une vie en kaléidoscope.

Liminarité. Après le départ, avant le retour. Un seuil. Se tenir dans la marge. Cet ambigu moment de passage qu’est le chemin du voyage, de l’écriture, du marathon. Par ces rituels, j’ai appris et j’apprends toujours à mieux me connaître, à me mettre en retrait pour mieux revenir dans le monde.

Mouvement. Agitation du corps qui se meut, avancée dans le paysage, déambulation dans la ville avec lenteur ou au pas de course, campagne qui défile à la fenêtre d’un train, roulis d’un navire sous l’effet des vagues, envolées d’oiseaux, de mots, de poussière, l’idée d’un parcours, d’un itinéraire, d’une traversée, d’un trajet, d’un déplacement géographique, vagabondage mais aussi mouvement de l’âme, mouvement vers l’autre, flot d’inspiration, se rendre quelque part, vers un ailleurs, en revenir, éprouver sa liberté. Accélération et lenteur, puis à un moment s’arrêter, écrire, laisser libre cours aux mots, la phrase comme mouvement de fuite.

Nuit. Voyage court qui se compte en nuitées. Ou long périple dont on oubliera le défilé des nuits et des chambres, les endormissements et les réveils, et même les rêves. Bois qui craque, frottement de coton et de laine, mouvement de ressorts et d’insectes, bruits minuscules, crépitement de radiateur, oscillation de ventilateur, couchettes de train, succession de frissons, de suées dans des lits d’emprunt. On dépose le poids des paupières sur mille oreillers dans une vie de voyageur. On se recroqueville ailleurs, dans des draps élimés par d’autres corps. Nuits de transit, traces d’un passage qui disparaitront à la buanderie. Fatigue et froissement des heures qui nous rapprochent d’un départ, d’un retour, on ferme les yeux, on s’abandonne, et c’est déjà l’aube.

Oxygène. Sortir prendre l’air, inspiration, chercher son souffle, courir, rechercher ce qui vivifie, respirer mieux, un peu mieux.

Paysage. Je suis là au cœur d’un voyage d’écriture, au seuil d’un récit à écrire. Je cherche par l’écriture à composer un paysage. Je me répète la phrase de Nicolas Bouvier : « Il ne faut jamais que l’écrivain bouche le paysage. » Et pourtant, je me sens en travers du chemin, encombrée de doutes, figée par ma peur de passer à côté de ce que je tente de rejoindre par l’écriture. J’avance malgré tout dans le texte, j’aspire humblement à cette transparence d’écriture qui en fait un exercice de disparition, de dépouillement.

Quête. Mais qu’est-ce qu’on cherche tant?

Rhizome. Réfléchir encore et encore aux multiplicités : « Un rhizome ne commence et n’aboutit pas, il est toujours au milieu, entre les choses, inter-être, intermezzo. (…) Où allez-vous? d’où partez-vous? où voulez-vous en venir? sont des questions bien inutiles. Faire table rase, partir ou repartir à zéro, chercher un commencement, ou un fondement, impliquent une fausse conception du voyage et du mouvement (méthodique, pédagogique, initiatique, symbolique...). » Deleuze et Guattari, Mille plateaux

Sérendipité. Ce curieux état de grâce où on trouve, au hasard d’une rencontre, d’une lecture, d’une conversation ou d’un détour ce qu’on ne cherchait pas : un détail qui happe notre attention, une intuition qui s’avère riche, une révélation qui nous amène ailleurs, dans la création, dans la joie de relier ensemble ces petits éclairs de fulgurance. Comme si on était chasseur-cueilleur sans en être conscient, qu’on s’engageait sur une piste, sur un chemin qu’on ne soupçonnait pas et voilà qu’on se dit : cette illumination était pour moi, je sais la voir, l’accueillir, me l’approprier. On change ainsi de trajectoire parfois dans la création de la même manière que l’on compose avec les aléas du voyage.

Toponymie. Enfant, j’avais dans mon entourage immédiat un oncle unijambiste. Il avait sa chambre dans le sous-sol. Dans sa garde-robe, sur la tablette du haut, il rangeait sa jambe artificielle qu’il ne portait presque jamais et qui me fascinait. Cette fausse jambe m’obsédait, je la contemplais en cachette, je la montrais à mes amis, comme un objet de curiosité, quand ils venaient jouer à la maison. Elle suscitait tant de questions sans réponses, et n’est sûrement pas étrangère à mon désir de fiction, à mon envie d’inventer des histoires. Cet oncle répétait souvent comme un vague projet pour échapper à l’hiver, au quotidien, aux petites déceptions : « Quand est-ce qu’on part pour Honolulu? » À quatre ans, ce mot sonore et mystérieux me faisait rêver et rire, j’aimais le répéter, faire résonner les o et les u. Quelque part de lointain, d’inatteignable, un ailleurs désirable. Et quand je demandais : « Mais c’est où, Honolulu? », il me répondait : « C’est très loin. C’est au bout du monde. » Plus tard, d’autres noms de lieux deviendraient comme de petites promesses de bout du monde, des obsessions qui guideraient mes voyages ou mes envies de voyager : Terre de Feu, Prague, Berlin, Bornéo, Bangkok, Moscou, Saint-Pétersbourg, l’Oural, Bratislava, Kuujjuaq, Amsterdam, Istanbul, Puvirnituq, Vladivostok, Valparaiso, Chihuahua, Cap Horn, Blanc-Sablon, Iran Jaya, delta du Mékong, Tombouctou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, et même Val-d’Or. Des noms qui contenaient dans leurs syllabes un ailleurs fascinant, des villes mythiques, des villages de grand froid difficilement accessibles, lieux auxquels j’ai rêvé, certains que j’ai visités, d’autres dont je rêve encore. Cet automne, j’ai ajouté à cette liste de toponymes qui résonnent d’une imagerie bien particulière : Kamouraska.

Usure. Me viennent en tête : le cuir d’un sac ou d’un sofa qui s’abîme, un drap qui se déchire, la roche qui s’effrite, une surface qui se ternit, qui perd de son éclat, l’érosion des sentiers et les « lignes de désir » qui se créent sur le terrain, la fragilité du papier d’une carte géographique cent fois consultée qui se désagrège en ses plis, les sillons qui se creusent dans un visage au fil des années, tout ce qui rappelle le passage du temps.

Vertige. Face au vide, être déstabilisé, étourdi, ne pas en mener large, avoir la sensation de perdre pied. « Je connaissais le vertige du grimpeur accroché à la paroi : la vue du gouffre l’effraie. Je me souvenais du vertige horizontal du voyageur dans la steppe : les lignes de fuite l’étourdissent. Je savais le vertige de l’ivrogne qui croit tenir une idée géniale : son cerveau refuse de la formuler correctement alors qu’il la sent grandir en lui. Je découvre le vertige de l’ermite, la peur du vide temporel. Le même serrement de cœur que sur la falaise — non pour ce qu’il y a dessous mais pour ce qu’il y a devant. Je suis libre de tout faire dans un monde où il n’y a rien à faire. » J’ajouterais le vertige de l’écriture : je suis libre de tout écrire dans ces pages où je ne sais pas encore ce qui va s’écrire.

Web. Toutes ces images, tous ces mots, ces données stockées auxquelles j’ai accès avec une facilité déconcertante. J’ai parfois la nostalgie de l’époque où je rêvais le voyage en feuilletant un guide, en consultant les quelques rares photos en couleur imprimées en ses pages, quand l’ailleurs me semblait plus désirable parce que moins accessible.

Xénophobie. Un mot d’hostilité qu’on souhaiterait barrer d’un X.

Yeux. Un jour, j’ai fait un étrange voyage dans les yeux d’un homme russe que je ne connaissais pas. Il m’avait invitée, par écrit, à m’asseoir face à lui pendant au moins quarante minutes sans échanger un mot et à ne pas détacher mon regard du sien. J’ai accepté, je me suis rendue à l’endroit désigné, dans un café de la rue Emery. Nous avons gardé le silence comme convenu. En m’attardant à ce qu’exprimaient ses iris, ses pupilles, le battement de ses paupières ainsi que les petits éclats de lumière qui s’allumaient et s’éteignaient de minute en minute dans son regard, j’ai eu accès à quelque chose comme un récit, une traversée des années, ce qui normalement aurait demandé beaucoup de mots : des moments de joie, de la peur, de la solitude, de la curiosité, du désir, de la sensibilité, de l’inquiétude, une vie. Et dans mes yeux à moi, ce sont tous mes souvenirs enfouis de la Russie de mes vingt ans qui ont afflué, sans pudeur : les vastes forêts de bouleaux, la mélancolie, le froid humide, la grisaille des villes, une musique triste, la beauté de la fragilité qui s’expose, bref un état d’esprit que j’avais perdu de vue et que j’étais émue de retrouver.

Zone. Souvenir d’un ciel étoilé observé depuis le pont d’un bateau, la mer des Célèbes tout autour, rien d’autre à l’horizon, seulement un capitaine au sourire doux qui me dit : « Dans quelques instants, nous allons franchir l’équateur. » M’imaginer comme un point lumineux sur l’écran radar, passant d’un hémisphère à l’autre. Le Nord, le Sud, une ligne imaginaire et moi qui me déplace sur la surface de la Terre, émerveillée.

Bibliographie

BOUVIER, Nicolas. 2001. L’usage du monde. Paris : Payot.

CHATWIN, Bruce. 2002. En Patagonie. Paris : Grasset.

DELEUZE Gilles et GUATTARI Felix. 1980. Mille plateaux. Paris : Minuit.

PEREC Georges. 1975. Tentative d’épuisement d’un lien parisien. Paris : Christian Bourgois.

TESSON, Sylvain. 2015. Bérézina. Paris : Guérin.

TESSON, Sylvain. 2011. Dans les forêts de Sibérie. Paris : Gallimard.

[1] Définition de Danièle Bourcier dans De la sérendipité : dans la science, la technique, l’art et le droit : leçons de l’inattendu, Pek van Andel & Danièle Bourcier, L’Act mem, Paris, 2009, p 7.

[2] BOUVIER, Nicolas. L’usage du monde. Paris : Payot.